1810년(순조10년) 당시 백성들의 참상을 다산 정약용은 '조승문(弔蠅文)'이란 글에서 수없이 우글대며 날아디니는 파리에 비유해 이렇게 글을 썼다.

"(初略) 작년에 큰 흉연이 들고, 지난 겨울에는 몹시도 추웠다.

그러더니 염병이 돌고 여기에 가혹한 세금까지 긁어갔다.

곳곳에 쌓인 시체는 염도 하지 않고 관도 없이 거리에 널려 발길에 채이고

더운 바람에 부패하여 진물이 나오더니 마침내 구더기가 되었구나.

이들이 냇가의 모래알보다 만 배나 더 많이 늘어나서 날개를 달고 사람들에게 날아든다.

오, 쉬파리로 살아온 것을 보니 하염없이 눈물이 쏟아진다."

이무렵 홍경래는 박천(博川)의 청룡사에서 우군칙(禹君則)을 만났다.

그는 태천(泰川) 사람으로 재주가 뛰어났으며 서자라는 신분 때문에 출세 길이 막혀 항상 불만을 품고 살아가는 처지였다.

홍경래도 평안도 용강(龍岡) 출신으로, 1771년(영조47)에 몰락한 양반의 집에서 태어났다.

그는 어려서부터 재주가 뛰어났고 총명했다.

외숙인 유학권(柳學權)에게서 한학을 공부했다.

그는 1798년(정조22년) 사마시(司馬試 : 조선시대에 생원과 진사를 뽑던 과거시험)에 응시했으나 낙방했다.

그러나 그 낙방의 원인이 실력의 모자람이 아니고 공정성을 잃은 과거시험의 폐단과 서북(평안도)인 차별의 결과라는데 실망했고, 그 절망이 변해 원한으로 가득 차 있었다.

홍경래는 서북인 차별로 사마시에 낙방한 이후 과거를 포기하고 팔도강산을 떠돌며 술수(術數)를 익히고 풍수를 배워 지사(地師)로서 생계를 이어갔다.

그는 각지를 유랑하면서 지배층의 부패상과 뱃성들의 비참한 생활을 체험하면서 사회의 잘못된 모순을 뼈저리게 인식하게 되었다.

청룡사에서 만난 홍경래와 우군칙은 같은 처지에서 밤 가는 줄 모르고 현 세태에 대해서 털어 놓고 이야기를 주고 받았다.

"그래, 세상을 돌아보니 사람 사는게 어떻습디까?"

"말로 어떻게 다 하겠습니까. 어린 아이에서부터 아녀자에 이르기까지 수 없는 사람들이 가난과 질병으로 죽어나가고 있소이다. 그러나 그들은 체념이나 한 듯 죽음을 두려워하지 않소이다."

"허허 변고로군. 나도 다니면서 그런 꼴을 수 없이 보아왔고 소문도 많이 들었소이다. 세상이 변해도 너무도 흉측한 세상으로 가고 있소이다."

홍경래는 한숨을 쉬어보이며 우군칙을 정면으로 바라보았다.

그도 세상을 보는 눈과 생각하는 것이 자기와 같음을 알고 힘주어 그의 손을 잡았다.

"우동지! 당신이나 나나 현 세태에 대한 비판적 인식이 같소이다. 더구나 평안도 서북인은 벼슬길에서 배제시켰다는 소문이 공공연히 나도는 판이고 보면, 기회는 지금이외다."

홍경래의 말에 우군칙도 주먹을 불끈 쥐며 동조했다.

둘은 밤이 깊어가는 것도 잊고 변란의 계획에 몰두했다.

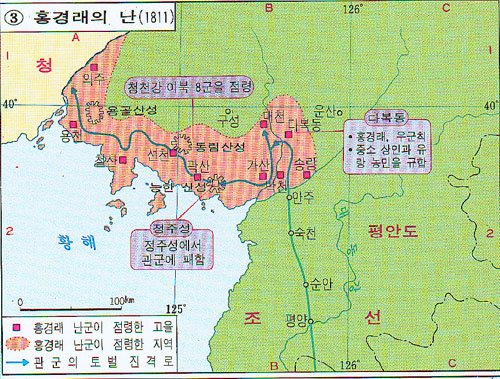

홍경래는 우군칙, 김창시(金昌始), 태천의 김사용(金士用)과 무역을 통해 부를 이룬 이희저(李禧箸) 등의 유능한 인사들을 포섭하여 농민군 최고 지휘부로 삼고, 이 지역에서 힘이 세고 날렵하게 행동하는 장사 홍총각(洪總角), 이제초(李濟初) 등을 규합하여 군사훈련의 우두머리로, 군사작전 시 선봉자로 끌어 들여 가산군(嘉山郡) 다복동(多福洞)에 본거지를 두고 농민전쟁을 준비했다.

이 무렵 병연의 할아버지인 김익순은 함흥중군에서 선천부사 겸 방어사의 중책을 맡고 선천으로 부임해온지 3개월이 되면서 서북인들의 거친 눈살을 받으며 범상치 않은 이들의 동태를 예의주시하고 있었다. <다음편에 계속>

◎ 홍경래 : 1771(영조 47) 평남 용강~1812(순조 12).

조선 후기 농민반란의 지도자.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] [12편]반란군에 동조한 조부 김익순 참수형...김병연의 가문 걷잡을 수 없이 몰락 (0) | 2010.11.16 |

|---|---|

| [스크랩] [11편]반란 거사계획 밝혀낸 조부 김익순 승승장구하던 반란군에 끝내 동조 (0) | 2010.11.16 |

| [스크랩] [9편]김삿갓의 51년 방랑의 서곡, 홍경래의 난 (0) | 2010.11.16 |

| [스크랩] [8편]곡산에서 숨죽여 울며 양주 본가를 그리워하다 (0) | 2010.11.16 |

| [스크랩] [7편]양주 본가를 떠나 장장 5백리 험준한 고생길 (0) | 2010.11.16 |